Um diese Diskrepanz zwischen Sehen und Wahrnehmen einfach zu verdeutlichen bediene ich mich einer weithin geläufigen Darstellung. In beinahe jeder Abhandlung über optische Täuschungen wird die Frage ‘Gesichterprofile oder Vase‘ benutzt.

Abweichend von der gängigen Interpretation und den wahrnehmungspsychologischen und neurowissenschaftlich-theoretischen Anmerkungen dazu[1] sei hier die Frage erlaubt, ob es sich in diesem Fall überhaupt tatsächlich um eine ’optische Täuschung‘ im eigentlichen Sinne handelt?

M.E. kann hier bestenfalls von einem sog. ’Kippbild‘ (oder Vexierbild) also einer ‚Wahrnehmungstäuschung‘ gesprochen werden, weil es um die Frage der vorrangigen Analogiefindung im ’optischen Erinnerungspool‘ unseres Gehirns geht. Je nach individueller Prägung bietet unser willentlich kaum steuerbares Bildgedächtnis vorrangig/spontan entweder die Analogie ’Schädelprofil‘ oder ’Vasenumriss‘/’Pokalumriss‘ an. Mit ein wenig Übung lässt sich recht leicht zwischen den beiden Bildinterpretationen willentlich wechseln.

Stellt man die Frage, was wir tatsächlich sehen, lässt sich einfach beschreiben, dass wir drei hart gegeneinander kontrastierende Flächen sehen, wovon die beiden äußeren schwarzen über eine ebenfalls schwarze Bildbegrenzungslinie miteinander verbunden sind. Die Kontur, die die Grenze zwischen den undifferenziert schwarzen zur undifferenziert weißen Fläche bildet, hat gegenüber den schwarzen Flächen einen nicht-linearen, zur Bildbegrenzung oben und unten einen linearen Verlauf.

Nicht mehr und nicht weniger nimmt unsere optische Sensorik ’objektiv‘ wahr und nur diese Informationen kann sie an unser Gehirn weiterleiten. Jetzt aber setzt sofort und ohne dass wir willentlich bedeutsam Einfluss darauf nehmen können, der Interpretationsabgleich des Dateneingangs mit dem aus früheren Erfahrungen bereits abgespeicherten Datenpool/Erinnerungsvermögen ein und liefert uns möglichst schnell Erfahrungswerte, wie wir mit dem Informationsneuzugang umgehen könnten oder sollten.

Manchem Leser mag dies an dieser Stelle übertrieben spitzfindig erscheinen. Die Folgen aber, die sich aus dieser Analyse zwingend ergeben, sind so gravierend und weitreichend für unser gesamtes Wahrnehmungs- und Bildinterpretationsverständnis, dass bald klar wird, warum ich mich so ausführlich und hartnäckig mit diesem Sachverhalt auseinandersetze.

Als logische Konsequenz aus meinen obigen Ausführungen kann ich als Arbeitshypothese formulieren: „Trotz aller physikalischer und physiologischer Einschränkungen ist unser Auge in dem Sinn ein objektives Sinnesorgan, als es in seinem Funktionsumfang jeglichen empfangenen Informationsimpuls vorbehaltlos und uneingeschränkt an seine Verarbeitungszentren im Gehirn weiterleitet.“

Die Retina/Netzhaut trägt in ihrem Dünnschichtaufbau flächig sowohl die vornehmlich kontrastempfindlichen als auch die vornehmlich farbempfindlichen mikroskopisch kleinen Fotorezeptoren. Erst unser Gehirn verarbeitet diese, in neuronale Impulse umgewandelten durch das ins Auge einfallende Licht bewirkte Rezeptorenerregungen, zu für uns wahrnehmbare Bilder.

Aus medizinischen und psychologischen Beschreibungen der frühkindlichen Entwicklung und aus eigenen Beobachtungen von Kindern in ihren ersten Lebensjahren wissen wir, wie schwierig für sie die Orientierung im Raum und der Abgleich von optischer und ertasteter Wahrnehmung ist und wie lange Zeit und wie viele Wiederholungen es braucht, bis ihnen ein ausreichend umfangreicher und abgesicherter ‘Bilder- bzw. Grundformenpool‘ zur Verfügung steht, um beispielsweise Grundfiguren in Bilderbüchern wiedererkennen zu können.

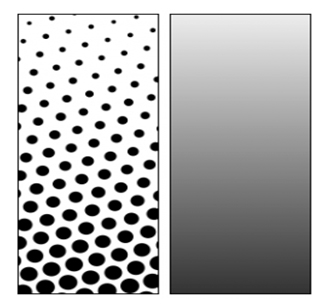

Jeder, der schon ‘mal ein gedrucktes farbiges Bild durch eine leidlich gute Lupe betrachtet hat weiß, dass es aus drei genau definierten Farben und Schwarz durch systematisch über- und nebeneinander gedruckte winzige Farbpunkte erzeugt ist.

Diese sog. Rasterpunkte sind bewusst so klein gewählt, dass die Fotorezeptoren in unserer Netzhaut sie ohne Hilfsmittel (Lupe) aus normalem Betrachtungsabstand nicht hinreichend differenzieren können. Erst unsere bildgebenden Gehirnareale machen es uns möglich, aus den übermittelten Impulsen ein ’sinnvolles‘ Bild zusammenzusetzen. Denn genau das ist das ständig Bestreben unserer bilderzeugenden Gehirnareale.

Dasselbe trifft auch auf jede Kohle- oder Bleistiftzeichnung zu.

Jede Linie, die eine Zeichnerin/ein Zeichner auf eine Unterlage wie Papier oder ähnliches mit unterschiedlichem Andruck aufbringt, entsteht, durch Abrieb kleinster Partikel des Zeichenwerkzeugs, die damit in unterschiedlicher Dichte am Bildträger haften bleiben, ein für uns differenzierbarer Kontrast.

Unabhängig von der Intention der Zeichnerin/des Zeichners ist jeder kontrastierende Substanzauftrag auf einen Untergrund in sich ’sinnfrei‘. Ob wir als Betrachter später darin eine Horizontlinie, ein Schriftzeichen, eine Schlange, eine Fahne im Wind oder was auch immer zu erkennen glauben, hängt teils von der -vermeintlichen- Beziehung der Linie zu anderen benachbarten Bildelementen, in hohem Maße aber vor allem von dem in unserem bildhaften Erfahrungspool hinterlegten und aktuell abrufbaren Formenschatz ab.

Genau so funktioniert auch unsere Wiedererkennungsfähigkeit von Personen und insbesondere von -menschlichen- Gesichtern. Haben wir eine uns vertraute Person lange nicht gesehen, löschen wir sie entweder eher unbewusst aus unserem bildhaften Personengedächtnispool und erkennen diesen Menschen nach Jahren nicht mehr wieder, oder er hat sich in der Zwischenzeit so sehr verändert, dass der Datenabgleich in unserem Erinnerumgspool keinen ’Treffer‘ mehr ergibt.

Umgekehrt kommt es auch oft vor, dass wir Personen, zu denen wir lange Zeit keinen (Blick-)kontakt mehr hatten und auch willentlich unser bildhaftes Gedächtnis nicht aktiviert haben, dennoch (vermeintlich ’spontan‘) wiedererkennen, weil in unserem Langzeitgedächtnis so markante Merkmale speziell dieses Gesichts/der Person abgespeichert sind, dass es unserem Gehirn recht leicht fällt, diese im Datenpool wiederzufinden.

Dass unser bildhaftes Gedächtnis über in unterschiedlichen Gehirnarealen abgelegten Grundmusterregistern funktioniert, um uns möglichst schnell Lösungsvorschläge präsentieren zu können, lässt sich beispielsweise auch daran überprüfen, dass wir alle das Phänomen des ’Doppelgängers‘ kennen. Das liegt einfach daran, dass unser ‘Typenarchiv‘ nicht genug ausdifferenziert ist.

Eineiige Zwillinge beispielsweise werden von sehr vertrauten Personen ohne weiteres unterschieden, während sie von flüchtigen Bekannten ebenso leicht wiederholt verwechselt werden.

Das Phänomen der sogenannten Prosopagnosie, das in unterschiedlichen Ausprägungsgraden bei vermutlich etwa 2 – 5 % der (deutschen?) Bevölkerung diagnostizierbar wäre, lässt sich weitestgehend so erklären. Das Gehirn hält bei diesen Personen keinen ausreichenden Pool an geeigneten abgleichbaren Datensätzen vor. Mit unseren medizinischen Mitteln ist bisher keine Behandlung dieser Teilleistungsschwäche möglich, außer ein regelmäßiges systematisches Training mittels Übungsstrategien, letztlich also Wiederholungen.[2]

Ich führe hier bewusst dieses Beispiel an, weil es auf eindrückliche Weise zeigt, welche enormen Leistungen unseres Gehirns wir für so selbstverständlich halten, dass wir uns kaum je darüber Gedanken machen. Die ständige, in Millisekunden ablaufende, Abgleichleistung unseres Gehirns geht sogar so weit, dass wir in der Lage sind, Menschen und Gesichter, denen wir im dreidimensionalen Zeitkontinuum begegnet sind, auf einer Schwarzweißfotografie, die unter völlig anderen räumlichen -, perspektivischen – und Beleuchtungsverhältnissen entstanden ist, wiederzuerkennen. Das trifft auch auf eine gute Zeichnung oder Malerei zu.

Es sind also Anordnungen unterschiedlichster Kontrastpunkte und Farbflächen, die Fotorezeptoren in unserer Netzhaut anregen. Was wir infolgedessen als erkanntes Bild ’sehen‘ hängt davon ab, was unser Gehirn aus seinem Erfahrungspool uns als Interpretation anbietet. Das ist ein ständiges, sich gegenseitig beeinflussendes Wechselspiel von Aufnehmen, Abgleichen, Speichern oder Verwerfen, Katalogisieren und Interpretieren, das (’nur‘) zum Teil von uns willentlich steuerbar und trainierbar ist. Dazu bedarf es in ’angemessenem‘ Umfang der Übung durch Wiederholung. Ist diese Redundanzrate zu gering, nimmt unsere Merkfähigkeit ab, ist sie zu hoch, nimmt unsere Merkfähigkeit ebenfalls ab, weil wir den identischen oder zu ähnlichen Dateninput als ’langweilig‘ und ermüdend aussortieren.

Zusammenfassend kann ich also eine weitere Arbeitshypothese formulieren:„Wir Menschen nehmen unsere Umwelt optisch zwar über Lichtimpulse mittels unserer Augen wahr, diese werden aber erst nach einem hochkomplizierten und -komlexen Verarbeitungsprozess im Gehirn zu einem ’sinnvollen‘ Bild um- und zusammengesetzt. Auf diesem Weg gibt es zahlreiche Möglichkeiten, dass Fehlinterpretationen passieren oder Mehrdeutigkeiten sich entweder unbewusst einschleichen oder absichtsvoll und gezielt vom Bildschaffenden beim Betrachter erzeugt werden können.“

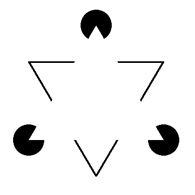

Ein ebenso simples wie bekanntes Beispiel, dass unser Gehirn beinahe ‘zwanghaft‘ dazu tendiert, uns Bildinterpretationen ’sehen‘ zu lassen sei hier noch ohne weiteren Kommentar dargestellt.

In der Malerei und der graphischen Kunst gibt es zahlreiche Beispiele, mit wie unbändig großem Vergnügen Künstler immer wieder mit den Sehgewohnheiten der Betrachter spielten. V. Vasarely ist gewiss einer der bekanntesten Op-Art Künstler. M.C. Escher hat u.a. die Erzeugung perspektivischer Illusion in der Fläche meisterhaft beherrscht. S. Dali konnte wie kaum ein anderer feinsinnig Bilder ineinander ’verstecken‘, also ’Kippbilder‘ ersinnen und erschaffen.

Die Reihe an Namen großer, berühmter bis hin zu wenig bis gar nicht bekannter Künstler ließe sich fast endlos fortsetzen und bietet bei eigenen Recherchen immer wieder Chancen für aufregende Entdeckungen.

[1] Singer, Wolf (1997): Der Beobachter im Gehirn, in: Meier/Ploog (Hg.) (1997): Der Mensch und sein Gehirn, S. 35-65

[2] Martina Grüter: Die Genetik der kongenitalen Prosopagnosie. (PDF) Dissertation. Universität Münster, 2004

Schreibe einen Kommentar